二次元 wave の作成方法

二次元 wave の作成方法

顕微鏡などの画像データを処理するためには、IGORで二次元 wave を作成する必要がある。作成方法はいたって簡単で、やはりmake コマンドにより行う。

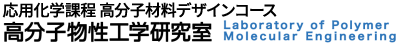

IGOR の data メニューから、make waves… を選ぼう。これまでと違う事は、Dimensionのポップアップを「2 (matrices)」にして、データの行数をRowsだけでなく、列を表すColumns を新たに定義する事である。

これをコマンドでいうと、

Make/N=(128,128)/D/O wave2D

のようになり、1次元 wave との違いは、/Nフラッグで定義する データ数が、/N=( x, y )のように2次元配列になっている事である。ある程度IGOR に慣れてくると、実はGUIを使うよりもコマンドで入力する方が早い事がわかる。これはちょうど、メニューから「コピー」コマンドを選ぶ変わりに「コマンド+C」のショートカットを使った方が楽に感じる事と同じだ。余談だが、Mac や Windows のGUI(ウインドウやフォルダなどのインターフェイス)は、非常に直感的でわかりやすいが、コンピュータをよく理解できるようになると、DOSやUNIXのシェルからコマンドを直接送った方が手っ取り早いとも言える。コマンドさえ覚えていれば、後者の方が安定で高速なのだ。OSXユーザーも、terminalに是非慣れるべきだ。仕事の大幅な能率化がはかれる。

■せっかく2次元 wave を作成したので、今度はテストデータを作成してみよう。

wave2D=exp(-((p-64)^2+(q-64)^2)^2/512^2)

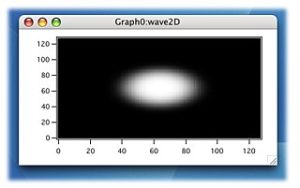

上記のコマンドを実行すると、中心座標 (64, 64)の二次元ガウスデータが作成できる。

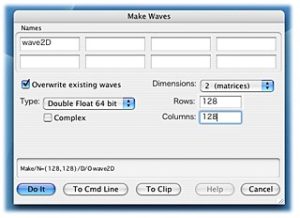

■次にこれらをプロットしてみよう。2次元データのグラフ作成はこれまでとは若干方法が異なる。

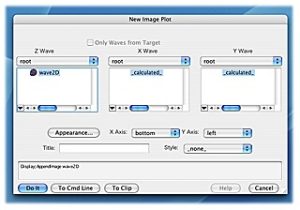

のようにWindowsメニューから、Image Plot…を選択しよう。そうすると、

上記の設定パネルが出現する。ここのオプションでグラフの外観を変えられるが、今回はそのまま Do It しよう。

コマンドでは、

Display;AppendImage wave2D

が二次元イメージの作成方法に対応する。これは、Display コマンドで空のウインドウを作成し、AppendImageという2次元イメージを貼り付ける命令によって実現するのだ。新規に二次元イメージを作成する命令は存在しない。

さて、イメージは表示されたが、

ごらんの通り縦横の長さが違い、どうもすっきりしない。

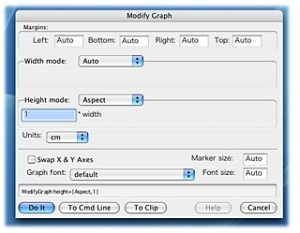

そこで、Graph メニューから、 Modify Graph …を選んでみよう。

出現した設定パネルの Height mode を Aspect にして、幅との比を1にすればリサイズしても常にグラフの縦横比を1にしてくれる。