超濃厚ナノ粒子の動的超音波散乱(DSS)技術がここまで来ました![濃厚多分散系シリカ粒子サイジングの論文発表]

2025年8月26日に、超音波を使った新しい粒子サイジングの論文が、Elsevier社の Colloids Surf. A Physicochem. Eng. Asp.誌に掲載されました。最新型の濃厚系3D動的光散乱(DLS)装置でもできないことを実現します。

背景

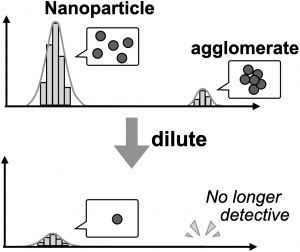

微粒子の機能制御において最も重要なパラメータの1つである粒子径分布を、希釈・乾燥することなく、そのままの状態で評価することは、学術的にも産業的にも重要な課題です。例えば、製品の性能を著しく阻害する凝集体を含むサンプルを希釈して分析すると、少量の凝集体も薄まるため、問題の発見が困難になってしまいます。また弱い凝集体が希釈や乾燥によって簡単に壊れてしまう場合もあるでしょう。

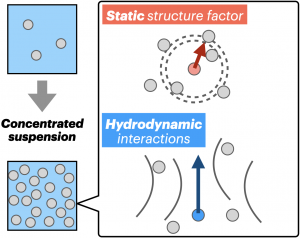

学術的には、濃度が非常に高い試料(いわゆる濃厚系)は、短距離および長距離の多体相互作用を伴う複雑系であり、特にこれらの相互作用を伴う動的な特性(運動する粒子)の理解は、コロイド科学の挑戦的な課題です。

課題

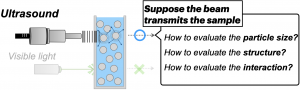

さて、胎児のエコー診断で知られているように、超音波は、光が通らない試料でも使えるのが利点です。しかし、ビームが通るだけでは、粒子と粒子に働いている相互作用や、その結果として決まるマクロな粘性抵抗やミクロな構造形成の根本的原因を知ることはできません。それゆえ、濃厚系の動的解析から粒子の相互作用を含めた定量技術の開発が重要となるわけです。

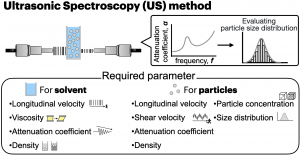

実は「超音波法」で検索すると、超音波減衰法や超音波スペクトロスコピー法と呼ばれる周波数スペクトルを調べる手法が一般的であることがわかります。この手法は高濃度のエマルション等である程度活用できるのですが、固体粒子やナノ粒子では課題も多いです。例えば、粒子や溶媒の両方に対して、密度、音速、粘度、比熱、膨張係数、熱伝導係数など、事前に知っておかなければならないパラメータの数が非常に多いことが問題点でした。

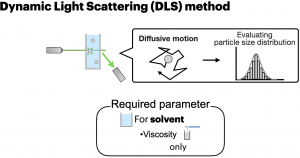

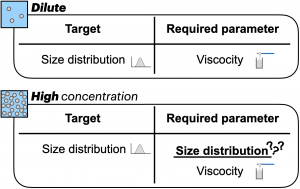

光学の分野では動的光散乱(DLS)法をお使いの方もおられるかもしれません。この手法は事前に知っておくべきパラメータは溶媒の粘度ぐらいと非常に簡便です。光が透過するように非常に濃度が低いサンプルである必要はあるのですが、事前情報なく簡単に粒径分布が得られるのが利点です。

新規性

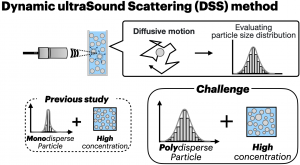

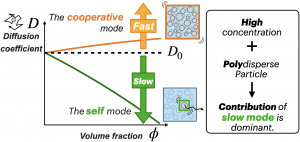

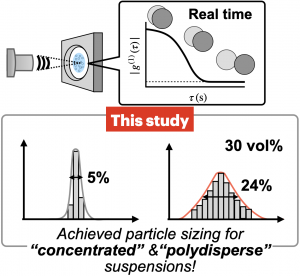

動的超音波散乱(DSS)法は、まさに、このDLSを超音波だけで実現する手法です。ちなみに、最新型のDLSについては別ページで解説しています。しかしこれまでは、粒径分布が広い試料について粒子径を高濃度条件で知ることは不可能と考えられてきました(条件によってはDLSでも近い答えが出ることもあれば、そうでないこともあります)。その理由は、この論文でお話しする、複数の粒子の関係を検出する協同モードと、粒子の単独運動を表す自己モードの寄与が、粒子径分布の関数となっているためです。すなわち、未知の試料の粒子径分布を求めたいのに、それを解析するためには粒径分布が既知である必要があったのです。この論文では、そのような矛盾を解消して、協同拡散モードと自己拡散モードの2種類の運動性を考慮して、未知の粒径分布を算出する新しい方法を開発しました。

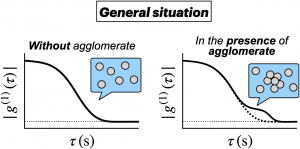

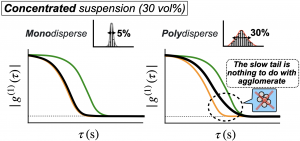

協同モードは速い拡散モード、自己拡散モードは遅い拡散モードとなります。これは言い換えると、濃度が高く粒径分布が広い試料では、単分散や希薄系では見られなかった、非常に緩和の遅いモードが実験的に見られることを予見します。歴史的な論文も含めて、遅いモードが観測されたら、「凝集体ができてしまった!」と安易に解釈されることはありませんか?これは大きな間違いであることが多いです。微粒子の分散状態が非常に良くても(凝集体が存在しなくても)、遅い緩和モードが出現するのです。

本研究では超音波を使って動くナノ粒子を直接リアルタイムで捉え、単分散な試料(多分散度5%程度)と多分散な試料(多分散度24%程度)に対して、体積分率30vol%もの高濃度で、精度良く平均粒子径と多分散度を測定することができました。これは、高濃度で測定できるDLS装置を使ってもなかなか困難な課題で、動的な方法として世界で初めての成功例となります。

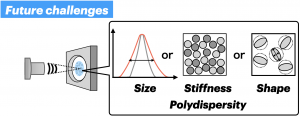

今後の課題

この多分散性の研究はまだ始まったばかりです。実用の材料の中には、さらに複雑な多様性があるはずです。例えば、さらにサイズ多分散度が大きい試料、サイズだけでなく硬さ(材質)に多分散性のある試料、形状に多分散性のある試料です。超音波が硬さをコントラストにするビームであるが故に、さまざまな検討が行えると考えられます。これらはまさにこれから未来の研究課題となります。