微粒子の速度揺らぎの論文が掲載されました:サブミクロン・ミクロンサイズの微粒子の協同運動

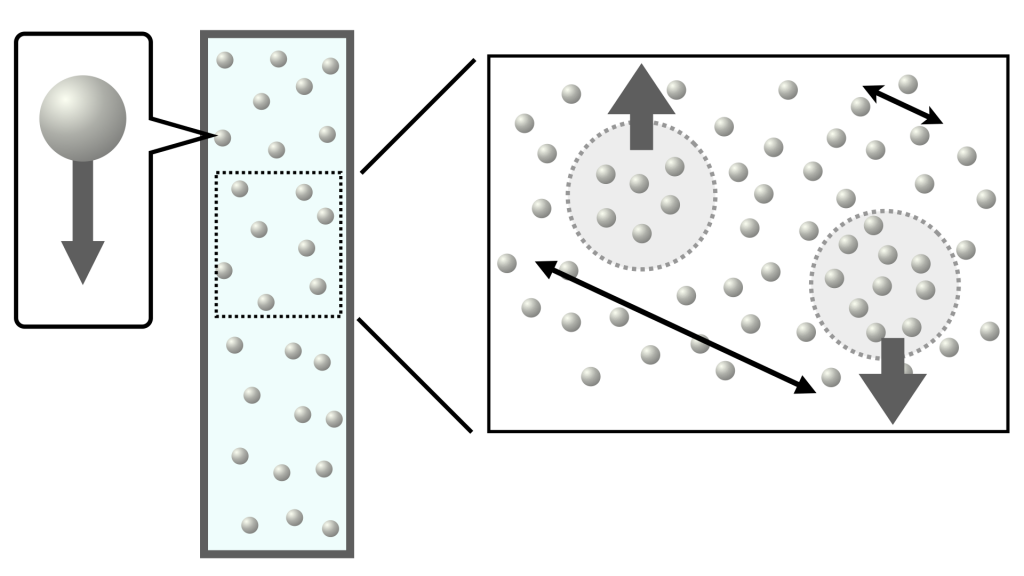

水中に分散した粒子は、粒子と水の密度差に由来して、多かれ少なかれ「沈降」します。この沈降過程において、粒子は「集団運動」をなすために(向きと速度が)同じ運動を示すことが指摘されています。沈降は一見単純な問題なので、驚くべきことかもしれません。さらに、「ミクロンやサブミクロンサイズ」のとても小さな微粒子を扱っても、その協同運動の大きさはなんと「ミリメートル」にも及びます。

しかし、(ミクロな装置で分析する)サブミクロンレベルの粒子が、(マクロな視野で捉えられるべき)ミリメートルの巨大な構造を形成する様子を、捉えることは非常に困難でした。「リアルタイム」ならなおさらです。この懸濁液が低濃度でも、試料が真っ白に乳濁していることで、光学的な手法で分析できないことも、これまでこの分野で問題が解決しなかった理由です。

巨大な構造を形成する要因である、長距離の流体力学的相互作用は、粒径計測における重要な問題でもあります。測定しようとする速度の値が現実世界の測定セルの大きさにも依存してしまうのですから。このように、流体力学の分野で研究される協同運動は、化学や工学の分野において、非常に大切な知見なのです。

沈降する粒子の運動はも不揃いなので、もちろん、沈降速度はその平均値で表されます。その平均値の求め方は50年前にすでに解明されています。しかし、平均値からのズレは多体問題として指摘されている流体物理の未解決の問題なのです。これを速度揺らぎと呼びます。

液体中の粒子を分析する手法には、光学的手法の1つである動的光散乱や、顕微鏡でナノ粒子をトラッキングして、その運動状態から粒子の大きさを推定する粒子追跡法があります。しかし、サブミクロンやミクロンサイズの粒子は、ナノ粒子のブラウン運動とは異なり、熱揺動以外の力で速度の揺らぎを伴います。

流体力学的相互作用は、粒子が大きいほど顕著です。この速度揺らぎは、粒子径が小さいと速くなるブラウン運動とは対照的であり、粒子径が小さくなると逆に遅くなります。このように運動の状態、より専門的には緩和時間から粒子の大きさを推定する場合には、真逆の粒子径依存性を示すのですから、速度揺らぎの研究がいかに重要かお分かりいただけると思います。この事実は長い間、動的光散乱(DLS)の研究で見過ごされてきた挙動であり、本論文ではこれらを考慮した動的解析を実現しました。

具体的に示された内容は、乳濁したサブミクロンもしくはミクロンサイズの微粒子懸濁液の結果です。粒子が集団運動していることを超音波の位相イメージング法で突き止めました。その上で、定常状態における微粒子の沈降速度揺らぎの体積分率依存性を調べたところ、速度揺らぎは流体力学で予言される挙動そのものでした。ただし、速度揺らぎはセルの高さに依存し、特定の試料深さでは速度揺らぎがもたらす集団構造を濃度勾配や粒子の集団が壊している知見も得られました。論文の最後では、集団構造を示唆するまとめの結果を示しており、新しい流体物理の知見を示しています。

この論文は、AIP(アメリカ物理学協会出版局, AIP Publishing)のPhysics of Fluids誌に掲載されました。

リンクはこちら。